豊橋のまちを歩いていると、当たり前に見ている景色の中に、江戸時代から人々に愛されてきた名所があることに気づきます。

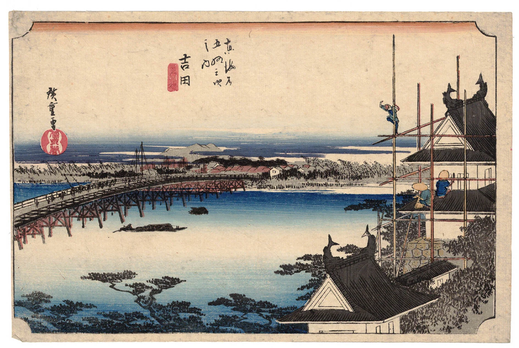

実は、あの歌川広重が描いた浮世絵『東海道五十三次』にも、豊橋の風景がしっかり刻まれているんです。

🛤️ 東海道と吉田宿

江戸から京都を結ぶ東海道五十三次。宿場町のひとつとして栄えたのが「吉田宿(現在の豊橋市)」でした。

広重が描いたのは、豊川にかかる「吉田橋」と、その背景にそびえる「吉田城」。城と橋が並ぶ光景は、宿場町の象徴として旅人の目に強く焼き付いたに違いありません。

江戸の人々にとって浮世絵は旅のガイドブックのような存在。広重の一枚を通して、豊橋の風景が全国に知られていたと考えると、歴史の重みを感じますね。

🌉 豊川と吉田橋の存在感

豊川は昔も今も、この地域の暮らしを支えてきました。

江戸時代、川を渡るために架けられた吉田橋は、東海道を行き交う人々にとって大切な通過点でした。橋のたもとには茶屋や問屋が並び、旅人で賑わったと記録されています。

現在も吉田橋は市街地をつなぐ要の橋。交通量こそ変わりましたが、地元の人にとって「生活を結ぶ橋」であることは、当時と同じです。

📖 浮世絵に描かれた人々の暮らし

広重の浮世絵には、川を渡る旅人や、荷物を担ぐ人、馬に乗った武士などの姿が描かれています。

吉田宿は東海道の中でも大きな宿場町であり、ここで休息をとる旅人は多かったといわれます。

浮世絵を眺めると、当時のにぎわいや人々の息づかいまで感じられるようです。

🏯 吉田城とまちのシンボル性

吉田橋の背景に描かれた吉田城は、旅人に「このまちに入ったぞ」と知らせる存在でした。

戦国時代には戦の舞台となった城も、江戸時代には宿場町を守る象徴へと役割を変えていたのです。

今も豊橋公園内に残る石垣や鉄櫓(くろがねやぐら)を歩くと、浮世絵に描かれたあの構図と重ね合わせることができます。

🚶 まとめ

普段の暮らしの中にある吉田橋や豊川沿いの風景。何気なく通っている道も、広重の浮世絵に描かれ、江戸の人々にまで知られていた名所だと知ると、見え方が少し変わってきます。

「ここは昔から人が集まり、にぎわいを生んできた場所なんだ」

そう思いながら歩くと、豊橋のまち歩きがもっと楽しくなります。